Векторы развития

05 мая 2025 года

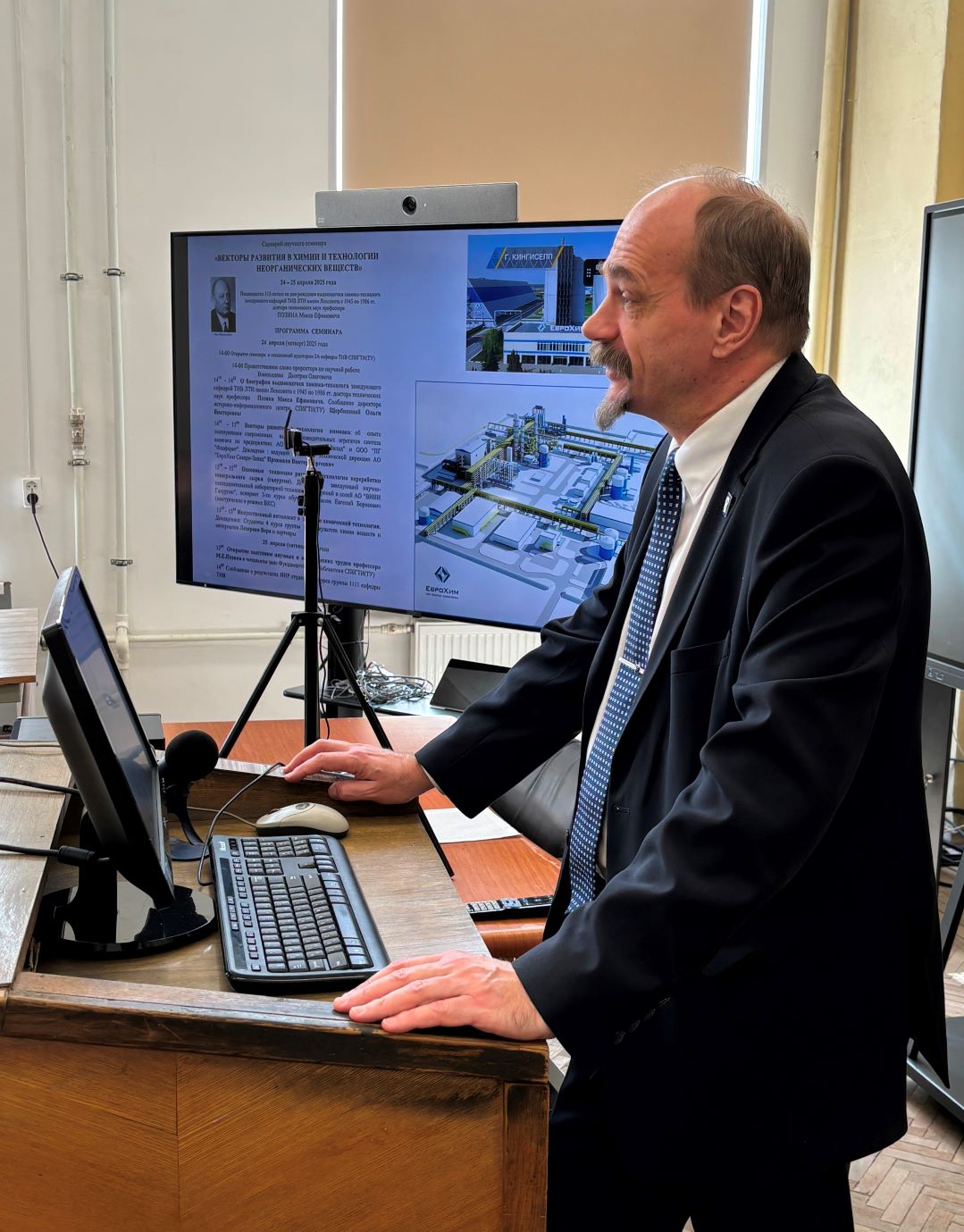

В конце апреля на кафедре технологии неорганических веществ (ТНВ) проходил научный семинар «Векторы развития в химии и технологии неорганических веществ», который был посвящен 115-летию со дня рождения выдающегося химика-технолога Макса Ефимовича Позина, заведовавшего кафедрой ТНВ Технологического института с 1945 по 1986 гг.

Участниками семинара стали ведущие специалисты АО «ЕвроХим Северо-Запад» и «ВНИИ Галургии», студенты 2-4 курсов и преподаватели кафедр ТНВ, ОХТ и катализа, а также докторант Южно-Казахстанского исследовательского университета имени М. Ауэзова Александра Бадикова, проходящая стажировку в СПбГТИ(ТУ).

С приветственным словом перед участниками семинара выступили проректор по научной работе Д.О. Виноходов и заведующий кафедрой ТНВ профессор В.Н.Нараев.

Директор историко-информационного центра О.В.Щербинина подготовила интересную презентацию и рассказала о жизни и деятельности профессора М.Е.Позина.

Макс Ефимович родился 14 (ст.ст.) 27 апреля 1910 года в Петербурге в семье мастера-часовщика. В 1926 году окончил полный курс 1 и 2 ступени 102-й Советской школы в Ленинграде. В 1927 году он сдает приемные экзамены в ЛТИ им. Ленсовета на химическое отделение и оканчивает институт, как инженер-технолог-химик в мае 1931 года. К этому времени он уже женат и работает в Государственном институте прикладной химии (ГИПХ). За десятилетний период работы в ГИПХе М.Е. ПОЗИН прошел большой путь инженерной и научной деятельности от лаборанта и химика до начальника проектного отдела и заместителя директора по научно-технической части.

Выполненные под его руководством фундаментальные научные и проектно-конструкторские разработки явились базой для создания отечественной промышленности тяжелого неорганического синтеза. Макс Ефимович участвовал в проектировании, освоении и пуске хлорных заводов, заводов хлорпренового каучука, бромного завода, заводов бариевых солей и многих других. По его проекту был построен в Соликамске первый в СССР бромный завод по методу воздушной десорбции. Позднее на этот метод были переведены все бромные заводы страны.

В первые месяцы Великой Отечественной войны М.Е.ПОЗИН выполняет задание Ленинградского городского комитета ВКП(б) по координации деятельности химических предприятий по производству средств обороны, выполняет личные поручения К.Е.Ворошилова и А.А.Жданова по организации научной работы в области разработки новых средств обороны.

В сентябре 1941 г. М.Е.Позин добровольцем вступает в Ленинградское Народное ополчение и участвует в боях на Ленинградском фронте в районе «Невского пятачка» в составе 7 стрелкового полка. Вступает в партию. В ноябре был тяжело ранен, сменил два госпиталя и летом 1942 г. был демобилизован.

В июле 1942 года М.Е.Позин назначается директором Уральского Научно-исследовательского химического института (УНИХИМ), который располагался в г. Свердловске. В апреле 1943 г. его переводят в Москву в Наркомат химической промышленности начальником технического отдела. На этом посту М.Е. Позин до 1945 года много сил вкладывает в организацию работы химической промышленности на оборону, интенсификацию производства на ряде предприятий.

Плодотворная работа М.Е.Позина была отмечена благодарностью и премией Наркома химической промышленности, а в 1944 году он награждается орденом "Знак Почета" за успешное выполнение заданий Правительства по увеличению выпуска химической продукции. Макс Ефимович также награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу в Великой Отечественной войне» и «За доблестный труд».

В феврале 1945 г. Позин избирается на должность заведующего кафедрой ТНВ. Воспитанник этой же кафедры, прошедший школу Л.Ф.Фокина, К.Ф. Павлова, П.П. Федотьева, он сумел в короткий срок восстановить прерванную во время войны нормальную учебную и научно-исследовательскую работу коллектива. 37 лет (1947 г.) М.Е.Позин защитил докторскую диссертацию на тему «Теоретические основы хемосорбции» и ему была присвоена ученая степень доктора технических наук и вскоре ученое звание профессора.

Макс Ефимович был талантливым лектором и педагогом, воспитал большое количество высококвалифицированных инженеров, кандидатов и докторов наук. Своей неустанной работой над созданием учебников, учебных пособий и монографий он значительно способствовал улучшению преподавания и в других вузах страны. Написанные им книги "Технология минеральных солей", “Технология минеральных удобрений и солей", "Математические методы в химической технологии" (совместно с Л.М.Батунером) и другие переизданы во многих странах.

М.Е. Позин является автором более 260 опубликованных трудов, в том числе 16 книг и свыше 100 изобретений. Многочисленные бывшие его ученики и многие другие всегда получали у Макса Ефимовича помощь, советы и консультации по разнообразным вопросам химической технологии.

Постоянно налаживал связи кафедры с промышленными предприятиями, расширял объем научно-исследовательской работы, Кафедра занимала видное место не только среди других одноименных кафедр вузов страны, но и как школа в области кинетики диффузионных гетерогенных процессов химической технологии. Кафедра ТНВ с 1962 года была головной и, по поручению НТС МВ и ССО СССР, координировала научную работу вузов СССР в области технологии минеральных удобрений, а также разрабатывала рекомендательные тематические планы для вузов, консультировала и контролировала их деятельность.

В 1971 г. кафедра отметила 100-летие со дня основания. В газете «Технолог» рассказали над чем работают сегодня сотрудники, а Макс Ефимович в этом же году был удостоен Диплома Почета от Главного комитета ВДНХ СССР.

Начиная с 1953 года, главным объектом исследований М.Е.Позина в области химической кинетики являются вопросы технологии производства минеральных удобрений. В результате проведенных исследований удалось обнаружить новые теоретические закономерности и предложить новые оригинальные пути производства высококачественных удобрений дешевыми способами. Глубоко вникая в физико-химическую сущность процессов технологии неорганических веществ, Макс Ефимович значительно развил учение о скоростях взаимодействия веществ в гетерогенных системах, создал новые научные направления в области обработки газов и жидкостей (известное как пенный режим) и в области кислотной переработки фосфатов (циклические бескамерные способы получения удобрений). Результатом изучения взаимодействия газов с жидкостями явилось создание нового, пенного режима их обработки, позволяющего интенсифицировать многие заводские процессы. В последующие годы М.Е.Позин много усилий приложил для внедрения пенных аппаратов в промышленность. Эти аппараты работали на многих предприятиях страны и за рубежом.

Начиная с 1953 года, главным объектом исследований М.Е.Позина в области химической кинетики являются вопросы технологии производства минеральных удобрений. В результате проведенных исследований удалось обнаружить новые теоретические закономерности и предложить новые оригинальные пути производства высококачественных удобрений дешевыми способами. Глубоко вникая в физико-химическую сущность процессов технологии неорганических веществ, Макс Ефимович значительно развил учение о скоростях взаимодействия веществ в гетерогенных системах, создал новые научные направления в области обработки газов и жидкостей (известное как пенный режим) и в области кислотной переработки фосфатов (циклические бескамерные способы получения удобрений). Результатом изучения взаимодействия газов с жидкостями явилось создание нового, пенного режима их обработки, позволяющего интенсифицировать многие заводские процессы. В последующие годы М.Е.Позин много усилий приложил для внедрения пенных аппаратов в промышленность. Эти аппараты работали на многих предприятиях страны и за рубежом.

Макс Ефимович принимал активное участие в общественной жизни и нститута: в течение ряда лет он избирался членом бюро первичных комсомольских и партийных организаций, председателем Месткома ЛТИ, руководителем кружков и пропагандистом в сети партийного просвещения. Был членом многих комиссий Горкома КПСС, секции научно-технического Совета Госплана СССР, научно-технического Совета Министерства химической промышленности СССР, НИС Главхимпрома МХП СССР, НТС Ленниигипрохима, технических советов предприятий, экспертной комиссий Северо-Западного Совета по координации и планированию научно-исследовательской работы.

Еще в 1944 г. М.Е.Позин был избран в Президиум Менделеевского общества. С 1950 г. работал в Редакционной Коллегии журнала Прикладной химии, проводя большую работу, связанную с подготовкой к печати результатов исследований, в особенности молодых и начинающих авторов.

С 1961 по 1966 г. М.Е.Позин входил в экспертную комиссию ВАК"а по химической технологии, был Председателем Комиссии по химии и технологии неорганических веществ и членом Президиума секции химии НТС МВ и ССО СССР; членом научного Совета по проблеме "Теоретические основы химической технологии" при Отделении физико-химии и технологии неорганических материалов АН СССР.

Плодотворная научная, инженерная, педагогическая и общественная деятельность М.Е.Позина отмечена высокими правительственными наградами. Он награжден двумя орденами "Знак Почета", медалями, дипломами Химического Общества имени Д.И.Менделеева, Золотой медалью ВДНХ СССР. В 1968 году он был избран почетным доктором Веспремского Университета (Венгрия).

М.Е.Позин заслужил признание мировой научной общественности. Был участником ряда международных конгрессов, читал лекции и выступал с докладами в зарубежных вузах и научных институтах. Его выступления всегда ярко отражали достижения науки и способствовали поднятию авторитета нашей страны.

Макс Ефимович стал основателем династии выпускников Технологического института: здесь учились его оба сына, невестка и внуки.

В рамках рабочей программы научного семинара его участники с интересом слушали доклады специалистов передовых промышленных предприятий и НИ В докладе «Производство аммиака: история, настоящее время и перспективы», прекрасно иллюстрированном насыщенной разносторонней информацией презентацией, ведущий специалист технической дирекции АО "ЕвроХим Северо-Запад" Виктор Сергеевич Прокошев рассказал об опыте эксплуатации и особенностях современных высокопроизводительных агрегатов синтеза аммиака.

Об основных тенденциях развития технологии переработки минерального сырья в своем сообщении на семинаре рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией технологии удобрений и солей АО "ВНИИ Галургии", аспирант 3-го курса обучения Евгений Борисович Панасюк, выступление которого прошло в режиме ВКС. Докладу предшествовал показ видеоролика о деятельности АО "ВНИИ Галургии", и возможностях трудоустройства для выпускников вузов.

В заключении своего выступления Евгений Борисович отметил, что Макс Ефимович Позин внес большой вклад в развитие технологии получения удобрений и промышленных солей. Изучая фазовые равновесия в многочисленных водно-солевых системах, Макс Ефимович заложил основы нового подхода к комплексному решению вопросов растворения и кристаллизации минеральных солей. Специалисты ВНИИ Галургии в разные годы проведения научных исследований делали ссылки на труды Макса Ефимовича. В частности, в следующих статьях и патентах: Получение сульфатно-калийных удобрений из рассолов морского типа (1958 г.); Схема производства высококачественной рапной окиси магния (1964 г.); Получение сульфатно-калийных удобрений из рассолов морского типа (1964 г.); Возможность получения шенита и сульфата калия из полигалита (1973 г.); Способ получения влагостойкого хлористого калия с улучшенными реологическими свойствами (2007 г.); Совершенствование технологии производства жидкого хлористого кальция (2012 г.); Способ получения комплексного удобрения (2017 г.); Деградация ферроцианида калия, используемого в качестве антислеживателя (2021 г.).

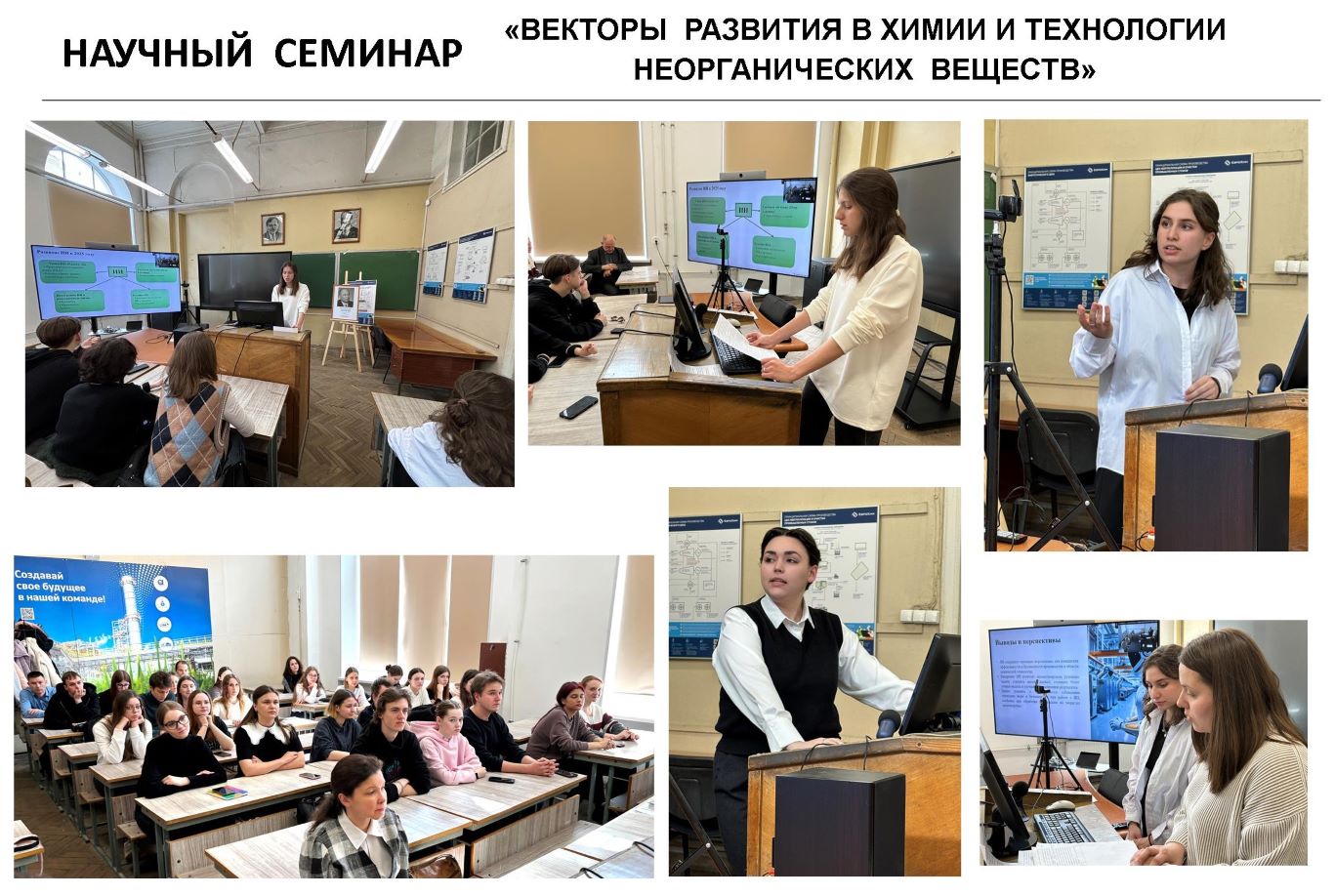

Завершающим первый день программы семинара было яркое выступление студентов 4 курса 111-й группы факультета химии веществ и материалов с докладом «Искусственный интеллект в химии и химической технологии». Докладчиками стали сразу 5 авторов: Вера Андреевна Лазарева, Мария Алексеевна Гущина, Дарья Владимировна Ермакова, Артем Владиславович Зайченко и Полина Вадимовна Ларош.

В заключительной части работы семинара коллеги познакомились с результатами НИР студентов 4 курса кафедры ТНВ. Совсем скоро будущим бакалаврам предстоит защищать свои выпускные квалификационные работы перед Государственной аттестационной комиссией.

На следующий день в читальном зале Фундаментальной библиотеки СПбГТИ(ТУ) состоялось торжественное открытие выставки научных и учебно-методических трудов профессора М.Е. Позина.

По отзывам студентов участие в семинаре было достаточно продуктивным и полезным. Будущий бакалавр Анастасия Астапкович отметила, что всем запомнилась презентация директора информационно-исторического центра Ольги Викторовны Щербининой о биографии и научно-педагогической деятельности профессора М.Е.Позина.

Много интересного и полезного студенты узнали о технологии синтеза аммиака и галургических методах переработки минерального сырья.

Студентке 4 курса Анастасии Коробко больше всего запомнилось то, что рассказывал Виктор Сергеевич Прокошев по специальности: "За относительно короткое время пленарного доклада ведущего специалиста АО «Еврохим Северо-Запад» узнала очень много нового, что трудно, а порой, и невозможно найти в научно-технической литературе. На научном семинаре я услышала полезную информацию, которая может помочь в моей выпускной квалификационной работе. А рассказ студентов группы 111 про нейросеть был просто глотком свежего воздуха – что-то новое и необычное. Нам всем было очень интересно!"